Orang Indo, Orang Maluku, dan Kisah Mereka di Museum Belanda

Catatan : Ajeng Arainikasih (Sejarawan)

Ketika pertama kali saya pindah ke Belanda, saya cukup shock dengan kuliner Indonesia di Belanda. Bukan hanya banyak tersebar rumah makan Indonesia, tapi makanannya memang ala Indonesia!

Setiap malam saya bebas memilih mau delivery (atau take away) makanan apa: soto, sate, rendang, tumis buncis, atau lontong dan opor ayam?

Di supermarket Belanda (bahkan yang bukan Chinese supermarket) segala jenis sambal dan kerupuk juga ada. Mau beli bihun, nasi goreng, bumbu sate atau bumbu babi kecap, ada semua! Bahkan Chinese food di Belanda rasanya sama dengan Chinese food yang biasa saya makan di Indonesia.

Teman saya yang betul-betul berasal dari Cina bahkan tidak mengenali menu-menu di Chinese restaurant. Saya jadi membandingkan, dahulu, ketika saya tinggal di Australia, makanan Indonesianya tidak seperti di Belanda. Padahal secara geografis Indonesia dan Australia lebih dekat letaknya daripada Belanda.

Pertanyaan saya terjawab ketika saya berkunjung ke museum-museum di Belanda dan membaca banyak tulisan mengenai postcolonial immigrant di Belanda. Ternyata, ada bagian dari sejarah yang rasanya tidak pernah saya pelajari di Indonesia.

Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di akhir tahun 1949 menyebabkan hubungan politik antara Indonesia-Belanda memburuk. Perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi.

Hal tersebut menyebabkan orang-orang yang diasosiasikan dengan Belanda menjadi "tidak diinginkan" untuk berada di Indonesia. Efeknya, antara tahun 1950-1963, ada sekitar 200.000 - 300.000 orang Indo-Eropa (Indisch) dan 7.000 Peranakan Cina-Indonesia yang "dipulangkan" ke Belanda sebagai postcolonial immigrant.

Di Belanda mereka disebut dengan "repatriates" padahal, sebagian besar dari mereka belum pernah ke Belanda sebelumnya. Namun, di Belanda mereka juga "ditekan". Mereka "dipaksa" untuk beradaptasi dan "dididik" untuk betul-betul menjadi orang Belanda, serta melupakan identitas ke-Indonesia-an mereka. Mereka menjadi silent generation.

Memori dan kisah buruk mereka saat mengalami Perang Dunia II di bawah pendudukan Jepang di Indonesia serta peristiwa Revolusi tahun 1945-1949 "dibungkam" dan tidak didengar, hanya disimpan menjadi "rahasia keluarga". Namun, ternyata selera makanan tidak bisa diubah ya.

Sejak tahun 1990-an situasi politik di Belanda berubah. Pemerintah Belanda mulai terbuka untuk mendengarkan sejarah dari berbagai versi mengenai komunitas yang berbeda. Mereka juga sudah mulai terbuka terhadap sejarah kelam mereka sendiri.

Kini, generasi anak-cucu para postcolonial immigrant menjadikan identitas Indisch sebagai gaya hidup tersendiri. Bahkan, Indisch culinary (seperti yang saya ceritakan di atas) sudah dinobatkan menjadi warisan intangible Belanda.

Tetapi, bukan hanya orang Indo yang pada saat itu "dipulangkan" ke Belanda. Kala itu (antara tahun 1950-1963) juga ada sekitar 12.500 orang Maluku yang merupakan mantan tentara KNIL (dan keluarganya) yang "dikirim pulang" ke Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah mantan tentara KNIL (dari Maluku) yang ada di Jawa.

Kebetulan, tahun 1950 di Maluku ada Republik Maluku Selatan (RMS) yang memproklamirkan kemerdekaannya dari Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia melarang Belanda untuk membubarkan dan memulangkan mantan tentara KNIL mereka ke Maluku! Sehingga, tidak ada pilihan lagi selain "memulangkan" para mantan tentara KNIL tersebut ke Belanda.

Namun, berbeda dengan orang Indo dan Peranakan Cina-Indonesia yang berasal dari kelas menengah atas (berpendidikan dan fasih berbahasa Belanda), komunitas Maluku ini tetap "Inlander". "Pribumi" yang tidak terlalu fasih berbahasa Belanda dan tidak terlalu berpendidikan, walaupun beragama Nasrani.

Di Belanda, mereka tidak pernah disebut sebagai "repatriates" tetapi dianggap sebagai tamu sementara. Harapannya, saat kondisi sudah lebih memungkinkan, mereka akan dipulangkan kembali ke Maluku, tepatnya ke RMS.

Ketika tiba di Belanda pun mereka ditempatkan di bekas camp internir yang terisolasi dari penduduk Belanda lainnya. Berbeda dari komunitas Indo yang dipaksa beradaptasi menjadi Belanda, komunitas Maluku dianggap tidak mungkin bisa menjadi "Belanda".

Setelah hidup dalam ketidakjelasan dan kesulitan selama beberapa dekade, akhirnya timbullah konflik antara komunitas Maluku dan pemerintah Belanda. Kedua pihak akhirnya sama-sama menyadari bahwa komunitas Maluku di Belanda tidak akan pernah kembali ke Maluku (RMS). Maluku adalah bagian dari Republik Indonesia. Masa depan mereka ada di Belanda.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik maka pemerintah Belanda kemudian membangun Moluks Historisch Museum di Utrecht. Museumnya didirikan tahun 1987 (dibuka untuk umum tahun 1990), namun terpaksa tutup di tahun 2012 karena krisis finasial.

Moluks Historisch Museum menceritakan mengenai Kepulauan Maluku, periode pindahnya komunitas Maluku ke Belanda, kehidupan awal mereka di Belanda, hingga integrasi mereka menjadi "orang Belanda".

Kebetulan saya tidak pernah datang langsung ke Moluks Historisch Museum tersebut. Kisah mengenai orang Indo dan Maluku yang saya lihat secara langsung adalah di Dutch Resistance Museum (Verzetsmuseum) Amsterdam, dan Bronbeek Museum, Arnhem.

Dutch Resistance Museum sebenarnya membahas bagaimana resistensi penduduk Belanda saat mereka dijajah oleh Jerman di masa Perang Dunia II. Namun, sejak tahun 2005 ada 1 ruangan khusus yang didedikasikan untuk menceritakan kisah Perang Dunia II di Indonesia (di bawah pendudukan Jepang) serta periode setelahnya (perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia).

Narasi di Dutch Resistance Museum tersebut dibentuk dari kisah-kisah perseorangan yang menceritakan alur sejarah secara kronologis. Ada pula rekaman oral history dari 5 orang yang menceritakan sudut pandang sejarah dari kelas sosial yang berbeda: Belanda, Indo, Indonesia, Peranakan Cina-Indonesia, dan Maluku!

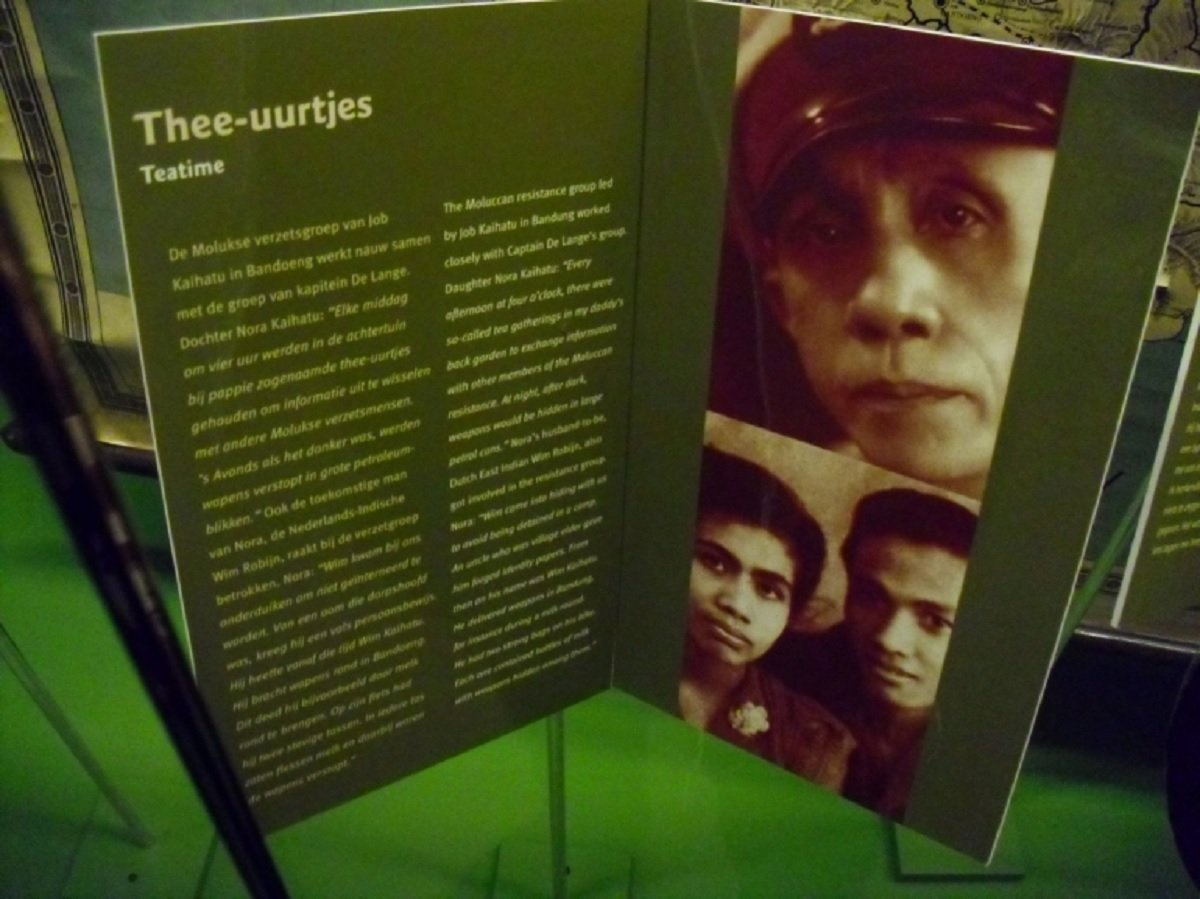

Di museum ini orang Maluku benar-benar ditampilkan sebagai teman yang membantu orang Belanda dan Indo. Bahkan, diceritakan kalau banyak grup resistensi yang dibentuk oleh komunitas Maluku untuk membantu orang-orang Belanda dan Indo yang dimasukkan ke camp internir oleh Jepang.

Bagi saya yang orang Indonesia, narasi seperti ini terasa agak aneh, karena bagi saya orang Maluku adalah orang Indonesia juga. Tetapi bagi Belanda, menceritakan peran orang Maluku secara terpisah dari orang Indonesia pada umumnya penting untuk politik internal mereka.

Museum bahkan meredefinisi peran komunitas Maluku. Orang Maluku tidak ditampilkan sebagai kelompok yang dulunya dijajah atau dipekerjakan oleh Belanda sebagai tentara KNIL, tetapi sebagai "partner", "teman", atau bahkan "saudara" bagi Belanda.

Museum Bronbeek di Arnhem agak berbeda. Museum Bronbeek ini dulunya adalah museum militer, namun di tahun 2009/2010 mereka meredesain tata pamernya dan bekerja sama dengan Indisch Remembrance Centre.

Hasilnya, sejarah official berpadu dengan memori dan cerita perseorangan (terutama Belanda dan Indo). Tata pamer museum dibagi menjadi 6 ruangan, dari datangnya VOC hingga "dipulangkannya" postcolonial immigrant ke Belanda tahun 1950-1963.

Yang menarik, selain menampilkan cerita personal, museum ini juga berusaha menampilkan berbagai sudut pandang. Misalnya, saat membahas mengenai Perang Aceh dan Perang Diponegoro, ditampilkan versi Belanda dan versi Indonesia. Sedangkan, ruangan tentang zaman Jepang di Museum Bronbeek menurut saya didesain dengan sangat tricky.

Ruangannya dibuat agak berundak, dengan desain bendera Jepang di sisi belakang ruangan. Namun, cerita tentang orang-orang yang masuk camp ditampilkan di lantai (juga di dinding sisi kiri dan kanan). Jadi, pengunjung harus agak membungkuk untuk membaca ceritanya. Bagaikan membungkuk ke bendera Jepang di era 1942-1945 lalu.

Dari Dutch Resistance Museum dan Museum Bronbeek ini, saya jadi tahu kalau orang Eropa dan Indo dimasukkan ke camp internir di era penjajahan Jepang di Indonesia. Perasaan tidak pernah diajarkan di pelajaran sejarah di sekolah, hehe...

Selain itu, ada pula Museum Sophiahof di Den Haag yang baru diresmikan oleh King Willlem Alexander pada bulan Juni 2019 lalu. Museum Sophiahof adalah kolaborasi dari Indisch Remembrance Centre dan Moluks Museum.

Saya memang sempat terlibat dalam co-kurasi di pembuatan video dokumenter yang ditampilkan di pameran. Namun, karena harus pulang ke Indonesia untuk sementara waktu, maka saya belum bisa mengunjungi museumnya secara langsung.

Kalau menurut teman-teman saya yang pernah datang, pamerannya berkisah mengenai berbagai resistensi yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat untuk merdeka, baik di Indonesia maupun Belanda. Tidak hanya tentang orang Belanda dan Indo, tapi peran orang Maluku juga dibahas mendalam.

Selain itu, diceritakan pula kisah resistensi mahasiswa Indonesia dan Peranakan Cina-Indonesia di Belanda dalam menghadapi NAZI. Bahkan ada juga cerita tentang mata-mata Jepang yang undercover jadi translator!

Dari kunjungan ke beberapa museum sejarah di Belanda, saya jadi dapat menyimpulkan kalau museum itu "politis". Museum tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan kisah sejarah dan menyimpan memori, tapi juga dapat digunakan untuk kepentingan politik suatu negara.

Dalam kasus Belanda dan Maluku, museum digunakan untuk menampilkan proses integrasi komunitas Maluku sebagai bagian dari masyarakat Belanda. Cocok sebenarnya dengan tema International Museum Day 2020 "Museums for Equality: Diversity and Inclusion".

Hal yang juga menarik adalah, kisah mengenai postcolonial immigrant ini biasanya ditemukan di museum-museum sejarah, namun tidak banyak ditampilkan di museum sejarah kota. Padahal cerita mengenai imigran lain biasanya muncul di museum sejarah kota.

Berdasarkan hasil jalan-jalan saya di museum-museum Belanda, hanya di Haags Historisch Museum di Den Haag yang menampilkan cerita tentang postcolonial immigrant dari Indonesia. Itu pun tentang orang Indo dan Peranakan Cina-Indonesia. Orang Maluku tidak diceritakan sama sekali.

Terakhir, menurut teman saya yang merupakan kurator di Dutch Resistance Museum, juga ada sekitar 500 keluarga Papua (yang dahulu bekerja kepada Belanda) yang menjadi postcolonial immigrant pasca Papua menjadi bagian dari Indonesia di tahun 1962.

Namun, cerita mengenai mereka hampir tidak pernah dibahas, baik di (museum) Belanda, apalagi di Indonesia. Saya jadi penasaran dengan untold history tentang postcolonial immigrant dari Papua di Belanda. Ada yang tahu sejarahnya? (*)

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com